Eu sei exatamente o momento em que descobri que ser mulher era diferente.

Gostaria que fosse uma história daquelas engraçadas, leves, que ressaltasse nossos adjetivos, que colorisse a fantasia de mulher maravilha que tantos gostam de exaltar, mas passa bem longe disso, esfrega em nós a realidade que ainda nos difere.

Brasília, setembro, visualizem comigo! O ano é 1997. Eu era uma jovem estudante de Direito que havia passado horas num ônibus de Belo Horizonte diretamente para um congresso. Não qualquer um, o “Primeiro Congresso Internacional de Direitos Humanos”, na capital do país.

Entre uma palestra e outra, entre um painel e outro, entre uma cerveja e outra, visitávamos as casas do poder da nossa jovem democracia. E, de repente, eu me vi diante da última instância do Poder Judiciário: o Supremo Tribuna Federal, que visitaríamos no dia seguinte. Todos muito animados, impressionados e até mesmo contidos pela imponência do prédio concebido por Niemeyer.

A nossa professora de Direito Constitucional era a cicerone animada, mas foi encarregada de ser a porta voz de um aviso que, anos depois, ainda ressoava como indignação em mim:

“Todas as meninas precisam estar de saia. Infelizmente, é proibido a entrada de mulheres de calça comprida no STF. Eu não posso infringir as regras, mas se alguma de vocês não tiverem saia, enrolamos uma toalha no quadril – eu faço isso junto, se for preciso!”

A Constituição Federal Brasileira, promulgada em 1988, garante que todos somos iguais perante a lei, “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações” e, ainda assim, o STF não permitia a minha entrada, por ser mulher, por ter o gênero feminino, vestida como quisesse.

Nesse momento eu entendi que a minha condição feminina me forjava diferente e que a mulher precisa ser combativa para desnudar o óbvio e questionar. O mundo não facilita as regras para que a gente cresça e, muitas vezes, as rompe na nossa vez. Não apoia a nossa maternidade, não tece a rede de apoio. O nosso esforço se estende num horizonte mais amplo, apenas porque somos mulheres. O Dia Internacional das Mulheres se fez necessário, não por que ansiávamos por facilidades, mas por direito à equidade.

Quando entrei no Supremo Tribunal Federal, com a única saia que havia levado na viagem, a menina idealizadora já havia se quebrado, dando lugar a mulher de passos fortes e consciente de si. Eu me sentia nua, não porque nunca usasse saia, mas pela imposição que ela, naquele momento, representava.

Anos depois, em 2007, a mesma professora que esteve conosco em Brasília, Carmen Lúcia Antunes Rocha, toma posse e se torna a primeira ministra do STF a usar calça comprida no plenário do tribunal o que, apesar de não ser mais “proibido” desde 2000, nunca havia sido feito antes.

Mais do que “quebrar um protocolo”, a calça comprida de Carmen me mostrou que existe um caminho imenso a ser percorrido e ele é feito de pequenos e grandes gestos. Se já podemos ocupar os mesmos cargos é inegável a diferença salarial que ainda existe. Não nos acostumemos com ela. Não nos calemos diante de qualquer agressão, o grito ao lado poderia ser o seu. Criemos nossos filhos e filhas dispostos ao diálogo pelo equilíbrio. Se apenas em 1932 passamos a ter direito a votar no Brasil, que o usemos para nos ver representadas.

A cada 8 de março, não quero uma rosa, quero a liberdade de colher as minhas próprias flores, independente da roupa que eu estiver.

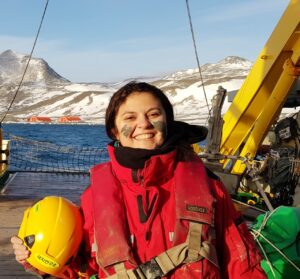

Lilian Sá

Psicóloga em formação e advogada

Clique aqui e acesse as redes sociais da Lilian